移り変わりの早い情報部門で知恵を売る

| 掲載誌 | 中小企業診断士になるには 著:井上 繁(ぺりかん社) 職業に関するいろいろな疑問に答える職業案内のシリーズ本の1冊です。 |

|

| 掲載年月 | 1998年10月25日発行 | |

| 記事解説 | 独立している中小企業診断士事例として取り上げられました。 |

独立には得意分野が必要

井上きよみさん(1965年生まれ)は、独立して会社を起こしたフリーの中小企業診断士です。これまでの診断士は、みずから表に出ることはなく、あくまでも他社の経営をわきから支える裏方の仕事でした。ところが、井上さんは、他社の経営を支えるだけでなく、独自の仕事や職域を開拓しています。新しい診断士のやり方として、診断士の仲間も注目しています。

井上さんが、こうしたやり方ができるのは情報に強いからです。同じ中小企業診断士でも商業部門や工鉱業部門に比べ、情報部門の仕事がどんどん増えています。

コンピュータの世界は、新しい技術がつぎつぎに開発されています。大手がかならずしも技術にすぐれているわけではありません。中小企業や、パソコンやインターネットなどの通信ネットワークを活用して仕事をするSOHO(スモール・オフィス、ホーム・オフィス)の活躍する余地は大きいのです。

卒業、就職、転職そして独立

|

井上さんは中京大学商学部商学科の学生時代に中小企業診断士の1次試験に合格しました。1987年に大学を卒業して、名古屋の経営コンサルタント会社に就職しました。パソコンをいじりはじめたのは、この会社に就職してからです。2次試験に合格、実習を終え、中小企業診断士として登録したのは1989年です。

その後、郷里の岡山県のソフトハウスに転職し、その会社から首都圏の大手メーカーに出向しました。会社に勤めていたのでは、かならずしも自分の裁量で動けないところがあります。一生懸命やっても認めてもらえず、出る杭は打たれるような雰囲気もあったそうです。また、会社に勤めていたころ、「女にはできない」と言われ、責任ある仕事をまかせてもらえないことがありました。これが井上さんにとって、いちばん残念なことでした。こんなできごとも、独立をうながした要因の1つです。

独立したのは1990年11月です。「仕事があってもなくても定時に出社し、会社にいなければならないというのが自分の性にあわなかった」とその動機を語ってくれました。初めは職住兼用のワンルームマンションで、備品はノートパソコン1台、モデムとファックス兼用の電話だけでした。

1992年、井上さんは有限会社ヌーズ・ヌーを設立しました。自宅近くにマンションの1室を借りてのSOHOです。社名のヌーズ・ヌーには、とくに意味はないそうです。いまはコンピュータが中心だが、時代に即応して仕事の重点を変えていきたい。それには、業務内容を特定しないほうが都合がいい。こんな考えでごろのいい名前を付けたそうです。

この会社は、1998年に株式会社になりました。

目的はひとつ-経営に貢献

井上さんは、中小企業診断士のほかに、システムコンサルタント、テクニカルライター、ビジネス・コーディネーターといった肩書きを使うこともあります。しかし、名刺にはかならず中小企業診断士と入れています。単なる情報システムの構築だけでなく、企業経営のアドバイザーとしての誇りがあるからです。どんな肩書きを使って仕事をするときでも、企業の経営を良くし、会社に貢献するという目的は同じです。ヌーズ・ヌーの正社員はAさんだけ、ほかに出社を義務づけていない"準社員"が2人、ネットワークを組んでいる仲間が10人ほどいます。

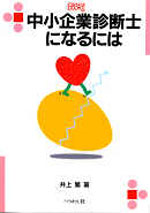

ヌーズ・ヌーのおもな収入源は、他社のパソコン・システムの構築や、ホームページ作成の代行、それに井上さんやAさんの研修講師料や講演の謝礼、井上さんの原稿料などです。最近はシステム構築の仕事が増えています。ヌーズ・ヌーは、パソコン数台から200台程度までの中小規模のシステム構築やホームページの企画、作成を得意としています。ほかの事業なら、コンピュータシステムは、事業を円滑に進めるための手段にすぎません。この会社は、自社のシステム構築で蓄積したノウハウをそのまま顧客に提供できるのが強みです。

会社は小さくても、大手の会社とも取り引きしています。

会社のホームページ作成の依頼も増えています。「イントラネット・インターネット構築」研修用のホームページも作成します。研修中に見たいホームページの一覧と、そこへのリンクを案内するホームページです。スタッフに作成してもらったホームページを点検、修正し、相手のサーバーに送るのも、井上さんの大事な仕事です。

コンピュータの世界では、ほかのコンピュータにサービスを与えるためのコンピュータや、あるいはそのシステム全体のことをサーバーといいます。

研修講師としても活躍

|

ホームページ作成や電子メールの実習などでは、各班を回って技術的なアドバイスをします。インターネットで情報を集め、それを材料にして地域振興策を考える課題などを出します。最終日は発表会。4人1組の班ごとに、プロジェクターを使ってホームページを解説してもらい、講評します。今後、自分でホームページを作成するさいの注意事項を話して、講義を閉じることにしています。

中小企業大学校の受講生は、全国の商工会議所や商工会の経営指導員や、中小企業情報センターの職員などです。それぞれの地域での中小企業の情報化の先兵になる方たちだけに、講義や実習にも力が入ります。同時に、講義の合図に、講師歴の短いAさんに講義のこつを話します。自分の会社での人材の育成も大事と考えているからです。

セミナーなどで、主催者が受講者に対してアンケートをとることがあります。「わかりやすい話でためになりました」「仕事に役立ちました」といったことが書いてあると、疲れも吹き飛ぶそうです。

中小企業診断士の登録は5年間有効です。資格を更新するには、一定時間の研修などを受けなければなりません。井上さんは、更新のための研修で情報部門の講師を何度も務めています。診断士仲間も実力を認めているからでしょう。

仕事の受注も電子メールで

井上さんの大事な"武器"は電子メールです。届くメールは1日20~50通。1時間から2時間ほどかけて処理します。メールを見ていて、コンピュータのソフト開発が短期間で可能かどうか、至急返事がほしいとの某社からの依頼を発見!早速、外部スタッフと連絡をとって、返事をメールで送ったこともあります。仕事の受注手段にもなっているわけです。出張中のスタッフとの連絡や、外部スタッフへの仕事の手配にも使います。メールによるニュース配信も利用しています。これが1日15通前後。有料と無料のが半々だそうです。

有料のニュースは仕事に直結していることが多いため、注意深く読みます。ニュース配信で興味あるものは、インターネットで詳細を確認します。仕事に関連する記事はスタッフにも読むように連絡しています。忘れるといけないから、こうした連絡もその場で電子メールを使います。

連絡だけでなく、外部スタッフとの作品や原稿の受け渡しのほとんどは電子メールによります。依頼を受けた原稿や研修用のテキストなどもメールで送ります。研修用のテキストなどは、相手のねらいに合わせて作成します。ふつうは、A4で40ぺージ程度です。テーマごとに基本の形をつくってあり、一部を修正するようにするため、それほど手間はかかりません。

SOHOの強い味方-ネットワーク

|

以前は埼玉県を拠点にしていました。ネットを中心として仕事をするSOHOはどこにあってもいいわけですが、ネットだけでは意思の疎通が欠けがちです。東京に事務所を移してからは、生きた情報を収集したり、打ち合わせをするうえで効率が各段によくなりした。

マンションの下の階で友人の経営する会社とも連携しています。東京・青山周辺などに増えているSOHOと打ち合わせをするにも便利です。自分の会社だけでは対応できなくても、いくつかの会社が集まればなんでもこなせる。井上さん自身、こんな信念で仲間づくりを呼びかけ、仕事のネットワークを広げています。ネットの仲間は中小企業診断士とは限りません。

こうしたネットは、急ぎの仕事をこなすうえでも重要です。自分の会社が立て込んでいても、提携先に依頼して仕事を処理できるからです。ネットワークがしっかりしていれば、緊急の仕事にも対応でき、規模の小さいのを補えるわけです。

仕事を外部スタッフに依頼するときは、きめ細やかな打ち合わせをする必要があります。講師として地方へ派遣するときなどは、研修のポイントや、実習時のトラブルへの対処法などを詳しく説明します。

会社経営の大変さ

会社を経営して大変なことは、雑用の多いことです。たとえば、会計や決算の処理。専門の人を雇うほど規模が大きくないので自分でやります。決算処理や会計方法については、その道の専門家の指導を受けています。井上さん自身は、インターネットがらみの講演をよくこなします。『午後3時のインターネット』(ソフトバンク)をはじめ、多くの著書を出しています。著作や講演が、営業部門のない会社の宣伝代わりになるのです。

仕事はきわめて不規則です。メールの処理に時間がかかり、日が替わってから帰宅することもあります。締め切りに間に合わないときは、休日も出勤して、1人でパソコンに向かうこともよくあります。こんな毎日ですから、家事はたまりがちです。土曜、日曜には、買い物や掃除などに集中します。それでも、いまの仕事はもっている力を隠さなくていいし、いい仕事をすればお客に喜んでもらえる。井上さんは現在の仕事に大きなやりがいを感じています。

自己啓発は欠かせない

中小企業診断士は知恵を売る仕事です。ハードの装備だけでなく、知的装備がますます大事になるでしょう。それだけに自己啓発が欠かせません。とりわけ知識の陳腐化の早い情報部門では、いつも新しい動きに目配りしておく必要があります。井上さんは機会を見つけて、外部のセミナーや講演会にも出席しています。セミナーなどを聞いて仕入れた知識が、自分の講演や原稿執筆にも大いに役立つそうです。スケジュールを取材した10日間だけでも、「ネットワークの安全」「コンピュータを使った教育システム」「企業の環境保護」といった話を聞きに出かけています。中小企業大学校へは、講師としてではなく、ときには,経営者の話を聴講するために出かけることもあります。インターネットを使った通信販売で成功した体験談などは刺激的でした。休憩時間には、通販の秘訣や社長業についての意見を積極的に聞きにいきました。

ネットワークについての専門書や技術書にもまめに目を通すようにしています。『私がマイクロソフトで学んだこと』 (ジュリー・ビック著、三浦明美訳)はおもしろく読んだそうです。

メーカーの新製品や新技術の発表会にも顔を出します。ひまを見つけては、新宿などのパソコン店をのぞくことも心がけています。新製品や新技術の動向を、たえず頭に入れておく必要があるからです。もちろん、より性能の高いハードを購入して、社内のコンピュータの設定を変更することもしばしばです。

外部の発表会にも積極的に参加しています。(社)ソフト化経済センターが会社企業へのサービスとして開いてきた「先端技術研究会」では、主査としてまとめ役を務めました。

フリーの中小企業診断士の姿

フリーの診断士の9割近くは、自宅を事務所にしています。自宅を事務所にする場合は、来客に備えて、自宅の書斎や応接室を多少事務所風に模様替えしています。ファックスやパソコン、携帯電話は必需品です。昼間出かけているときは、家族が電話番をします。自宅を事務所にする場合は、家族の協力がなければ成立しないでしょう。だれもいなくなるときには、留守番電話にします。緊急の連絡がとれるようにすることが大事です。事務所を別にもっている場合は、アシスタントを最低1人は雇っています。東京や大阪では、マンションの1室を利用した事務所が増えています。ほかの診断士や、公認会計士、税理士といった"士族"などと共同で事務所を構えていることもあります。

フリーの場合は、職場といっても"自分の城"といった感じが強いので、仕事を円滑に進め、新しい知識を仕入れるには、診断士仲間との交流が欠かせません。そこで研究会や勉強会などのグループ活動が盛んです。(社)中小企業診断協会は、巻末の付録のように各地に支部があり、支部ごとにいろいろな活動をしています。東京支部は人数が多いことから支部に分かれ、支会ごとに研究会を開いています。

井上さんは、中小企業協会の東京支部に所属する女性診断士のネットワーク「Ami」の会員でもあります。この会は、講師を呼んで勉強会などをしています。自己啓発は井上さんだけではなく、どの診断士にとっても大事なことなのです。

井上さんは、独立をめざす診断士のための研究会で講師として話をしたことがあります。そのさい、これから独立する人に、「何でもやりますというのではなく、私はこれができますという得意分野をつくることが大事です」とアドバイスしたそうです。

EDIT